2025年春、私はX(旧Twitter)のアカウントが2度目の凍結を受けました。

AI画像を投稿していたとはいえ、特別に過激な表現や他者への攻撃をした事はありません。それでも通知は「なりすまし」「偽装行為」。

一方で、よりセンシティブな動画やアフィリエイト誘導を含むアカウントが今もなお活動を続けている現実に、正直なところ疑問を感じています。

本記事では、私の体験をもとに、SNSとAI表現の“曖昧な境界線”について考えてみたいと思います。

2回目の凍結|私の投稿はなぜ止められたのか?

凍結されたアカウントと投稿内容(AI+日常)

凍結されたのは、AIで生成したリアルな人物画像を投稿していたアカウントです。

画像のテーマは、制服姿や日常の1シーンを切り取ったようなもので、過激な露出や意図的な性的表現は避けていました。

キャプションも基本的には日々のつぶやき風で、AIを使った創作活動の一環として、楽しみながら続けていたものです。

実際、Xには似たような表現をしているAI投稿者が数多く存在します。

「なぜ自分が対象になったのか?」──という疑問は、今でも正直拭えません。

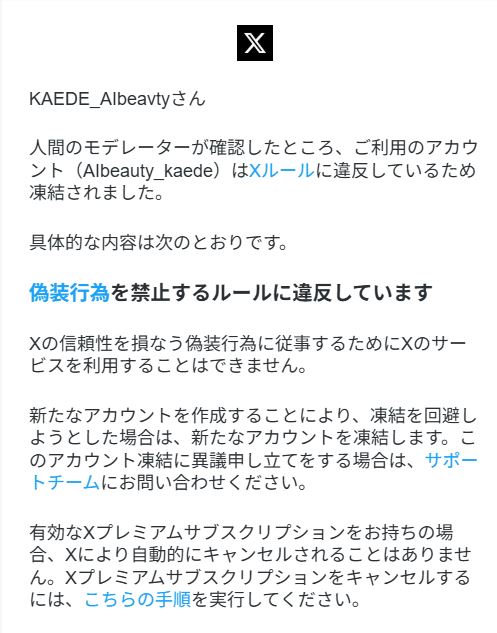

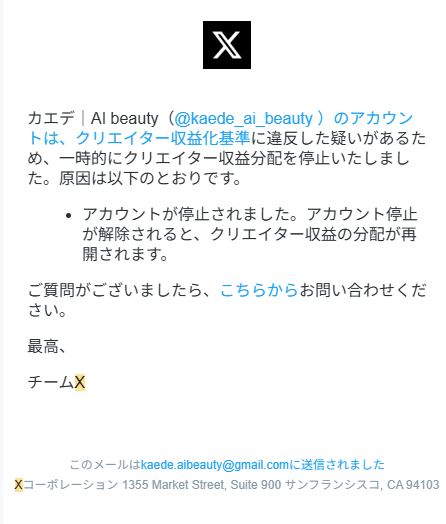

※こちらは、以前(1回目)の凍結の際にXから届いた通知メールです。

このときは「クリエイター収益化基準に違反の疑い」とされ、収益配分も一時停止となりました。

2024年11月20日、私の誕生日直前にアカウントが凍結され、それ以降も解除されていません。

何度も公式に異議申し立てを送りましたが、現在は解除を諦め、アカウントの削除を検討しています。

なりすまし・偽装行為という通知内容

凍結時に届いた通知は「なりすまし」「偽装行為に該当する可能性がある」というものでした。

これは「他人を装って投稿している」という判断が下されたということですが、私は特定の実在人物の名前や画像を使用したことは一切ありません。

投稿しているのはすべて自分が生成したAI画像であり、プロフィールにもその旨を明記していました。

「なぜそう判断されたのか」「どこが“なりすまし”だったのか」は開示されず、不透明さが残る対応でした。

異議申し立ての文面と対応の流れ

凍結後すぐに、Xの公式フォームから異議申し立てを行いました。

主張は以下の通りです:

- 実在の人物の名前や写真を使用していないこと

- AI画像であることを明示していること

- 誤って偽装と判定された可能性があること

丁寧に経緯を説明し、誠実な対応を心がけましたが、2025年4月9日現時点ではまだアカウントの復旧には至っていません。

2025年春「凍結祭り」が発生。今Xで何が起きているのか?

突如増えた凍結報告とトレンド入り

私の凍結と時を同じくして、X内では「凍結された」「ロックされた」という報告が一斉に増え、

「凍結祭り」という言葉がトレンド入りしました。

中にはX公式アカウントに怒りをぶつける投稿や、アカウント凍結を報告するタグが多数使われ、ユーザーの不安と混乱がSNS全体に広がっていました。

共通点は“AI画像”や“センシティブ寄り”の投稿?

今回の凍結対象となったアカウントの多くに共通するのは、

- AI画像を使っている

- 服装やポーズがややセンシティブに見える場合がある

- 個人が趣味・創作で運営している

という点でした。

AIクリエイター界隈では「AI投稿への規制が強まってきたのでは?」という見方も広がっており、“何がNGなのか分からない”という不安が拡大しています。

私自身のXで交流のあった方々や、凍結祭り中のトレンドを追っていた際に、以下のような声を何度も目にしました。

- 「一晩でフォロワーが1000人減った」

- 「2000人近くいきなり消えた…」

- 「相互のAI投稿アカウントが次々いなくなってる」

こういった声から、今回の凍結対象が“AI投稿者全般”にまで広がっていた可能性も感じます。

一方で、「人の作った画像を集めて、自分がAI絵師だと装っているアカウント」や「出会い系、アフィリエイト誘導に使われている偽装アカウント」は、なぜか生き残っているという声もありました。

実際、フォロワー数だけを稼ぐ目的のコピーアカウントや、“生成AI”を名乗った出会い目的の投稿も見受けられることがあり、そういったアカウントほど残っている不思議な現象が起きています。

Xのルールはどこまで透明なのか?

Xの利用規約には、「偽装行為」や「センシティブな内容」へのポリシーが記されていますが、その運用は非常に曖昧で、アカウントごとの差が大きいのが現実です。

明らかに過激な内容を投稿していても残っているアカウントがある一方で、

AI画像を活用している“個人”アカウントが凍結されてしまうという事例は少なくありません。

これにより「Xは何を基準にして凍結を判断しているのか?」という疑問が多くのユーザーから噴出しています。

また、これはあくまで私自身の体験と、他のユーザーとの会話から得た印象にすぎませんが──

今回の“凍結祭り”では、Xプレミアムやプレミアムプラスなど、収益化対象となっていたアカウントの中でも、比較的新しく伸びてきた個人アカウントが多く含まれていたように思います。

それはAI投稿に限った話ではなく、

- 出会い系とは無関係に写真・動画を投稿していたアカウント

- 収益化のために精力的に運用していた個人アカウント なども含まれていました。

一方で、人の投稿をコピーしているようなアカウント、アフィリエイトや誘導目的と思われる内容を投稿しているアカウントが“なぜか”残っているケースもあります。

穿った見方かもしれませんが──

**Xがこれから“本当にお金を落とすアカウントだけを残す”という方向に動いているのだとすれば、私たち個人はますます“選ばれにくい存在”になるのでは?**という不安が拭えません。

それでも消されない“過激動画アカウント”の不思議

「本人投稿」を名乗るアカウントとセンシティブ設定

私が凍結されたのとほぼ同時期、X(旧Twitter)上では、いわゆる「本人投稿」を名乗る女性アカウントの活動が目立っていました。

こうしたアカウントは、肌の露出が非常に多い動画や画像を掲載しながらも、センシティブコンテンツの設定をしていることで、Xのルール上“適切に配慮されている”と見なされているようです。

センシティブ設定がONであれば、利用規約の範囲内での成人向け投稿が一定の条件下で許容されている、というのが現在のXのスタンスです。

しかしながら、「この基準って、AI画像よりずっと緩いのでは?」と感じることも正直あります。

AV業界とSNSの関係|友人から聞いたリアルな裏側

メンズエステで働いている私の友人たちのもとには、XのDM経由で業界関係者を名乗るアカウントからのスカウトが頻繁に届いているそうです。

表向きは「SNS映えする活動しませんか?」といった勧誘ですが、その中身は実質的に

- 自身で“動画販売”を行う

- アカウントを使って収益を上げる

といった、AV業界やそれに近い事務所とつながりのある案件であるケースが多いと聞いています。

もちろん全てがそうではありません。ですが、実際に知人が話した相手の多くが、そうしたバックグラウンドを持っていたというのも事実です。

「自主運営」や「彼氏と撮影」のような事例も

最近は、事務所を通さずに「個人で撮影・運営している」と主張するアカウントも増えています。

中には、**「彼氏と2人で運営している」「スタッフを雇って自立している」**といった話もあり、実際に知人からもそうしたケースを耳にしました。

これらのアカウントは“表現としてはかなり過激”でありながらも、通報されにくく、運営が安定しているという印象すらあります。

なぜかというと、一定のファン層と収益構造が既にできあがっているため、アカウントとしての“価値”が運営側にも見えている可能性があるからです。

AV動画投稿はアフィリエイト目的なのか?

動画→リンク誘導→有料サービスへの導線

これらの“過激系アカウント”の多くに共通して見られるのが、動画や画像から外部サイトへのリンク導線です。

たとえば:

- 「完全版はこちら👉」

- 「気になる人はDMしてね💋」

- 「有料ファンクラブはこちらから👇」

といった形で、アダルト系サブスクや動画販売サービスへ誘導しているケースは珍しくありません。

投稿そのものが広告的な役割を持ち、**本体はリンク先にある“ビジネスモデル”**というわけです。

AV系アフィリエイトの一般的な構造とは?

この仕組みは、AVアフィリエイトと呼ばれるジャンルでも非常に一般的です。

- 投稿(エロティックなサンプル)

→ 興味を持たせる

→ 外部サイトに誘導(FC2、MGS動画、海外系プラットフォームなど)

→ 登録・購入=報酬が発生

という構造は、長くネット上で使われてきました。

特にXのように投稿の拡散性が高く、センシティブコンテンツにも比較的寛容なSNSでは、この導線が非常に機能しやすいのです。

業者運営の可能性と“個人アカウント”との差

重要なのは、これらの投稿の多くが明らかに「業者的な運営スタイル」を持っていることです。

- 投稿の頻度や時間帯が一定

- 使っている言葉や絵文字が機械的

- 複数アカウントで同じ内容を展開

といった特徴を見れば、裏で複数人が管理しているケースも多いと推測できます。

一方で、私のように「個人でAI画像を投稿していたアカウント」が凍結されるというのは、明らかにバランスが取れていないと感じざるを得ません。

AI投稿者が狙われる?社会に広がる“AIへの嫌悪感”

AI画像を使ってSNSで活動していると、ときおり感じる“目に見えない壁”のようなものがあります。

その違和感が明確な形として現れたのが、2025年春に起こった**「車折神社AI炎上事件」**でした。

ここでは、その出来事と、AIに対する社会の反応、そしてクリエイターとして気をつけるべきことを整理してみます。

車折神社の炎上事件とは何だったのか?

2025年3月、京都市にある車折神社がX(旧Twitter)の公式アカウントでAI生成のイラストをプロフィールアイコンに設定したことをきっかけに、SNS上で強い批判にさらされました。

「神聖な場にAIはふさわしくない」

「人間の絵描きを軽視している」

といった声が殺到し、最終的にはアカウントの運用停止にまで発展しました。

この出来事は、AI表現に対して拒否反応を示す層が、一定数存在することをはっきりと示した象徴的な事例となりました。

「AIイラスト=悪」なのか?SNS上の分断

AI画像に対する否定的な意見は、主に以下のようなポイントに集中しています:

- クリエイターの労力を奪っている

- 本物の“感情”がない

- “人間の文化”を壊している

一方で、AIを使って創作活動を行う側からは、

- 表現の幅が広がった

- 誰もがクリエイティブに関われる

- 技術は道具であって敵ではない

という前向きな声も多数上がっています。

つまり今のSNSは、「AIを使うこと自体が悪かどうか」ではなく、“文化的な価値観”の違いによる分断が起きているとも言えます。

生成AIクリエイターが気をつけるべきこと

こうした状況の中で、AIを使って表現をする私たちが心がけたいのは:

- AIであることを明示する(透明性)

- 誤解されないような表現を選ぶ(文脈と説明)

- 他人の著作権やプライバシーに細心の注意を払う

という点です。

特にSNS上では、見る人によって受け取り方が大きく変わるため、あらかじめ誤解を避ける仕掛けを用意しておくことが、今後ますます大切になっていくと感じます。

発信者はどう生き残る?私の今とこれから

SNSの運営ルールが見えづらくなり、“正しく使っていてもアカウントが突然消える”ような時代。

そんな中で、AIクリエイターとして、ひとりの発信者として、どうやってこの環境に向き合っていくか。

ここでは、私が現在活動しているプラットフォームや、今後の方向性について触れてみます。

Instagramでは3.6万人超え、日々フォロワー増加

現在、私が最も力を入れているのがInstagramです。

AI画像とストーリー性を組み合わせた投稿を中心に展開しており、最近では1日150~250人ほどのペースでフォロワーが増え続けています。

特に海外の方からの反応が非常に多く、言語の壁を超えて届く“ビジュアルの力”を実感しています。

また、Instagramはセンシティブなコンテンツに対するポリシーが明確で、AI投稿に関しても現在のところ非常に安定しています。

Threadsの感触と可能性

Threadsは、Instagramと連携することで比較的スムーズにスタートできました。

フォロワー数はまだXに比べると控えめですが、「Xに疲れた人たちが移動してきている」という印象も強く、これからの成長に期待を持って運用しています。

一方で、投稿の拡散力はまだXほどではないため、今は**“ファンとの距離を縮める場”として活用中**です。

SNSはそれぞれに特性があるので、「使い分け」をしながらバランスよく展開していくことが、これからの時代には大事だと感じます。

やっぱり“自分の居場所”が必要だと感じた理由

Xの凍結をきっかけに強く実感したのは、“誰かのルールに支配される環境”に依存しすぎることの危うさでした。

だからこそ今は、自分自身で運営するブログや独自のプラットフォームの構築を進めています。

ファンの方に安心して来てもらえる場所、誰かに消されることのない自分の“ホーム”を作ることが、今後の活動の中心になると考えています。

AIを使って創作するという手段がどう見られるかではなく、

「どう届けるか」「どこで活動するか」を自分で選べるようになることこそが、クリエイターとして本当に大切なことなのだと思います。

まとめ|AIもSNSも「使い方次第」。境界線を越えないために

SNSでの活動は、時に思いもよらない形で制限され、

自分の努力や作品が、ルールや基準によって評価されないこともあります。

それでも私は、AIという新しい技術を使って表現をすることを、

「悪いこと」だとは思っていません。

AIもSNSも、それ自体が悪いのではなく、“使い方次第”なのです。

誰が残り、誰が消されるのかを考える

今回の一連の出来事を通して感じたのは、

“誰が残って、誰が消されるのか”という選別が、必ずしも明確なルールや善悪によってなされているわけではない、という現実でした。

だからこそ、**「正しくやっていれば大丈夫」ではなく、「どんな表現も、どんな活動も、突然届かなくなる可能性がある」**という前提で行動することが求められているのかもしれません。

「発信の自由」を守るために私たちができること

この状況の中で、私たちにできることは:

- プラットフォームの特性を理解し、合わせる努力をすること

- 誠実な姿勢で投稿を重ねること

- 誰かに依存しすぎない、自分の“拠点”を育てていくこと

そして何よりも、“誰かのもの”ではなく、“自分の言葉”を大切にすること。

発信する人が増える時代だからこそ、一人ひとりの意識が、未来のSNSのあり方を決めていくのだと思います。

今後のSNSとの付き合い方と私の対応方針

私はこれからもInstagramやブログを中心に、

ときにはThreadsや新しい場所にも挑戦しながら、自分らしい発信を続けていく予定です。

Xがどう変わっても、SNS全体がどう進化しても、

私の軸は「誰かに喜んでもらえる創作を届けること」。

それを見失わないように、

そして、もし誰かが同じように悩んでいたら──その小さな灯りになれるように、

私はこれからも歩いていこうと思います。

なお、凍結されたXアカウントについても、復活を完全に諦めたわけではありません。

異議申し立ての結果を待ちつつ、万が一解除されなかった場合にも、何かしらの方法でまた多くの人に届く手段を模索していくつもりです。

どこかでまた出会えることを信じて、活動は止めません。